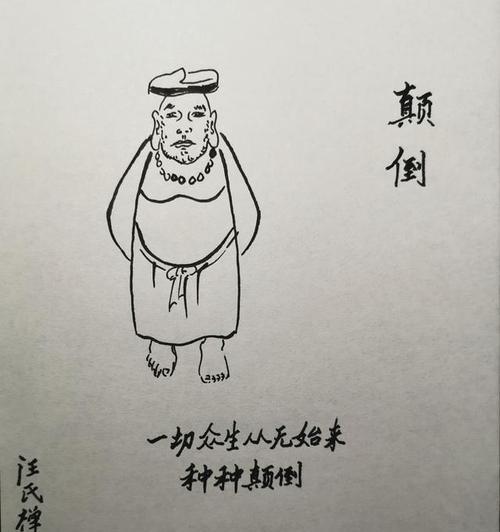

出家四大皆空,是佛教中的一个重要理念,强调了解放自己心灵的束缚,寻找内心真正的自由。在这个喧嚣世界中,如何以宁静、慈悲、喜舍为主题,面对四大皆空的真实意义,我们将从不同角度来探讨这个话题。

一、皆空之身:看透世间的假象与束缚

佛教教义告诉我们,人们所拥有的身体并非永恒存在,它是瞬息万变的。所谓“四大”即是指地、水、火、风四种元素,它们构成了世间万物的形态,但实质上并不存在永恒不变的实体。

二、皆空之心:超越欲望追求真正的快乐

欲望是人们心灵中的一种执着,它带来了无尽的追求与焦虑。然而,佛教告诉我们,欲望只是心灵的幻觉,真正的快乐并非来自物质的满足,而是超越欲望寻求内心的平静与喜悦。

三、皆空之觉:用慈悲化解世间的痛苦

佛教倡导慈悲为怀,将他人放在心头,与世界共同感受痛苦,从而能够在慈悲中找到解脱。通过觉悟自己存在于众生的痛苦之中,我们能够真正体验到皆空的世界观。

四、皆空之喜:舍弃贪恋追求内心的宁静

贪恋是人们心灵中的一种执念,它让我们无法释怀过去,也无法放下对未来的迷恋。然而,只有舍弃贪恋,放下对物质世界的执着,我们才能真正体会到内心的喜悦和宁静。

五、皆空之自在:摆脱物质世界的束缚

佛教教义中提到,“皆空”也意味着解脱,只有放下对物质世界的执念,我们才能真正摆脱束缚,体验到内心的自在。

六、皆空之境:超越生死,追求永恒的智慧

佛教告诉我们,生死只是轮回的一种状态,它并非永恒存在。通过了悟生命的无常和无处不在,我们能够超越生死的束缚,寻求永恒的智慧。

七、皆空之境:看破名利,追寻内心的真实

名利是世俗社会中的一个重要指标,但在佛教的眼中,它们只是世俗中的一种幻觉。通过看破名利的虚妄,我们能够追寻内心真实的快乐和满足。

八、皆空之静:修行止观,获得内心的平静

在纷繁复杂的世界中,修行止观成为了寻找内心平静的一种方法。通过专注于呼吸与思维,我们能够体验到身心的宁静和内心的清净。

九、皆空之慈:用慈悲与爱化解众生的痛苦

慈悲是佛教中最重要的品德之一,它可以使我们关注他人的痛苦,从而能够为众生带来安慰和帮助。通过用慈悲与爱去化解众生的痛苦,我们也能够找到内心的平静和满足。

十、皆空之舍:放下对物质世界的执着

佛教倡导舍弃贪恋,放下对物质世界的执着。只有当我们舍弃执念,追求内心的平静和喜悦时,我们才能够真正体会到皆空的境界。

十一、皆空之悟:觉悟人生的无常与无处不在

佛教教义告诉我们,人生无常且无处不在。只有当我们觉悟到这个真理时,我们才能够超越对物质世界的依恋,寻求内心的宁静和智慧。

十二、皆空之愿:追寻内心真正的愿望与追求

每个人内心都有一份真正的愿望和追求,只有当我们能够舍弃对物质世界的执念,追随内心的声音时,我们才能够实现这份愿望。

十三、皆空之境:超越生死的束缚,寻求内心的自在

佛教倡导超越生死的束缚,寻求内心的自在。只有当我们能够看透生死的假相,体验到内心的自在和平静时,我们才能够真正追求到皆空的境界。

十四、皆空之智:寻求内心的智慧与启迪

佛教告诉我们,智慧是一种追求内心真理的方式,它让我们超越物质世界的幻象,寻求内心的智慧和启迪。

十五、寻找内心真正的自由:出家四大皆空的真实意义

在这个喧嚣世界中,出家四大皆空成为了一个追求内心真正自由的方式。只有当我们能够看透身、心、觉、喜四个层面的幻象与束缚时,我们才能够真正体验到内心的平静和宁静,找到内心真正的自由。